|

指尖经纬舞乾坤 |

|||

|

|||

|

许淑瑶

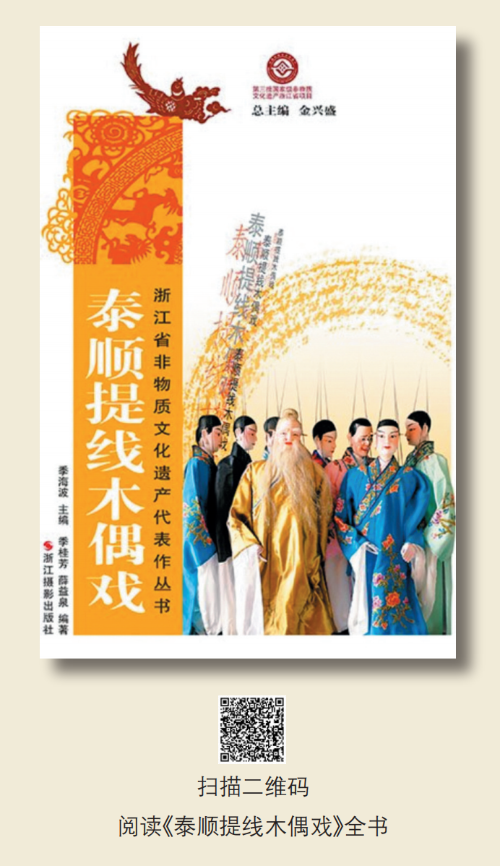

泰顺提线木偶戏,在浙闽之间迎来送往的文化交融中应运而生。一担木头箱,装上木偶和道具,只需一人就能挑着行走于山野之间。方桌一拼,幕布一挂,即可开张。在行腔配乐中,木偶戏艺人灵巧的双手经由丝线为木偶赋予了生命,演绎出波澜壮阔的传奇故事、善恶美丑的人间百态。2011年,泰顺提线木偶戏被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

泰顺提线木偶戏 ●舞其偶人

唐宋时期,木偶戏风行,演出内容异彩纷呈,烟粉、灵怪、铁骑、公案、史书等应有尽有,关于“傀儡”的记录也比比皆是。如《水浒传》第三十三回写道:“那跳鲍老的,身躯扭得村村势势的。宋江看了,呵呵大笑。”“鲍老”即宋代木偶戏中的代表性角色。 随着宋室南渡,临安的木偶戏群星璀璨——提线傀儡、杖头傀儡、药发傀儡、肉傀儡、水傀儡,5种木偶戏风采各异。 根据泰顺的一些宗谱记载,泰顺木偶戏在宋代就已经生根发芽。彼时的泰顺文风鼎盛、人才辈出,这使得木偶戏传入泰顺成为可能。南宋末年战乱,一批杰出的临安木偶戏艺人流散到南方各地,其高超的木偶戏艺术与泰顺本地艺术相融合,为泰顺提线木偶戏的发展创造了条件。 到了明清时期,泰顺提线木偶戏空前繁荣。直至清末,泰顺还有120家木偶戏班。在长期流传中,泰顺提线木偶戏不断吸收浙北及福建的艺术元素,自成一派。 在泰顺,逢年过节、迎神祭祀,各种民俗活动少不了提线木偶戏,娱神又娱人。轻便的道具,灵活的空间,生动的木偶,丰富的剧目,朴实的唱词、说白,让浙南的大山里热闹非凡。泰顺提线木偶戏是人们劳作之余的生活消遣,更蕴含着山民对人生、对世界的朴素认知。群山环抱中,人世间的繁华回响,尽在木偶的举手投足之间。

●指上功夫

一出好戏的真正开场,并不是拉开帷幕的那一刻,而要从木偶头的雕刻说起。 传统的木偶头造型重在写意,采用略带夸张的雕绘手法,这样的木偶头符合视觉真实,而非生理真实,以求达到神形兼备的效果。泰顺木偶头的雕刻工艺由南宋末年随流亡的临安戏班艺人传入。取一块纹质细腻的木料,开脸、修光,生旦净末便有了雏形。加之上彩、开相、上蜡,没有生命的木材顿时化作眉目传神的人物。 20世纪80年代,泰顺在县内征集到十几件明代木偶头像,刀法娴熟,油彩讲究:包公头像铜铃眼圆睁,不失威严;旦角头像柳叶眉弯弯,秀丽娴静;生角头像圆润丰满,斯文大方……一件木偶功成,并不意味着“木已成舟”,通过更换服装、脸谱,十来件木偶就能变换出上百个人物,讲述千差万别的故事。 木偶戏的引人入胜,在于提线的技巧。普通的木偶十线牵提,头三足二手五。丝线一端连着木偶,一端集中在线板钩上。复杂的木偶还需加线,书生执笔、武将拔剑、女子梳妆、妇人倒茶等动作不在话下,更有飞刀、点烟、喷火等惊艳的特技,人物喜怒哀乐的面部表情也能在勾、挑、提、拉中一览无余。 泰顺提线木偶的戏班阵容不大,六七人便能成型,包括前台的提线,后台的司鼓、大锣、主胡、正吹、副吹等。木偶戏的道具简单齐全,可尽数收纳在箱子里,担子一挑,说走就走;搭好台架,围好幕布,说来就来。相比真人表演,灵活轻巧的木偶能够上天入地、腾云驾雾、来去自由,还能表现飞禽走兽、花鸟鱼虫,因此《封神榜》《西游记》《临水平妖传》等神话戏的演绎尤为精彩。在管弦、锣鼓的声乐配合中,方寸之间的木偶戏台上,能够演绎出千军万马之势、百转千回之情,令人拍案叫绝。

●流传不绝

在娱乐方式多元化的时代,泰顺提线木偶戏与很多民间艺术面临同样的困境,戏台蒙尘,木偶落寞。传承之难,关键在于“人”。2014年,浙江省制订出台《浙江省濒危剧种守护行动实施方案》,实行一剧一策,让濒危剧种重焕生机,泰顺提线木偶戏也被列入其中。 为了重现木偶戏的华彩,在保存上,泰顺县开展木偶戏专题调查,力求每个木偶戏项目都有完整的文字、图片、音像、实物等资料;在传承上,加强传承队伍建设,在泰顺中小学学生实践基地举办提线木偶培训班,培养新生力量;在传播上,积极开展送戏下乡、木偶戏巡演活动,泰顺提线木偶戏也一次次走出大山,在国外频频亮相,向世界讲述中国的悠远故事。 2025年春节,由泰顺县非遗保护中心组织的木偶送戏下乡活动在19个乡镇巡回演出,闹新春、过大年。操纵木偶的艺人手指翻飞,木偶在丝线的牵引下手舞足蹈。乡民们济济一堂,乐得津津有味,一如几百年前这片土地上的祖辈先民。 孕育于山城的泰顺提线木偶戏,自有其乡野的韧劲,在袅袅的人间烟火气里流传不绝,向一代代人展示小木箱里的大乾坤、小木偶身上的大智慧。 |

|||