|

守正创新镶人生 ——记骨木镶嵌省级代表性传承人甘金云 |

|||

|

|||

|

陈青 骨木镶嵌是宁式家具的工艺特色之一,盛行于隋唐。南宋时,宁波以其便利的水陆交通成为对外贸易主要港埠,商业和手工业随之繁荣,其中木器家具制作业迅速扩大,加上浙东沿海拥有十分丰富的鱼胶、牛骨、贝壳等原材料,也促进了骨木镶嵌制作行业的发展。 “图案古拙,几同汉画,手艺精绝,凑雕工致。”这是宁波地方志对骨木镶嵌这项传统工艺的传神记载。具体操作上,骨木镶嵌是将锯好线条花纹的骨片、象牙等材料,直接嵌入木坯中,其工艺有画底稿、锯骨、凿木挖槽、镶嵌、细刻等数十道工序。 对这个国家级非遗项目,从一开始只想学门手艺,到想要把这个具有地方特色的优秀传统文化传承下去,慈城人甘金云已经倾注了40余载心力。

“没想到,就这样喜欢上了”

1974年,宁波工艺美术厂到甘金云的老家慈城镇新联村开设加工点。这一年,甘金云17岁,刚刚初中毕业。“起初,家里人只是想让我学门手艺。没想到,就这样喜欢上了。”甘金云说。 甘金云当学徒时,第一年做白木花鸟雕刻,第二年做山水人物雕刻,第三年做红木雕刻,此后才转到骨木镶嵌。他清楚地记得自己的首个骨木镶嵌作品《西湖十景》,是和三四个基础比较好的工人一起完成的,每人一个小图案,眼子小,活难做。 然而,也正是因为第一个作品的高起点,为他的技艺成长打下了扎实基础。 “骨木镶嵌作品虽然好看,可活难学。画底稿、锯图案、凿木、镶嵌、拼接……每一道工序都丝毫含糊不得。这不仅要有扎实的美术功底,更要有耐心和韧性。”甘金云说,他常常一坐就是10多个小时。 好学爱钻研的他在工艺美术厂适应得比谁都快,也亲历了这门技艺的兴盛和没落。兴盛时,不少人家结婚都喜欢置办一套传统木家具,产品还畅销海外。 1988年,原宁波市工艺美术厂解散,甘金云不想放下这门手艺,就建立了“宁波江北慈城甘雨民间工艺坊”,自己招收、指导学徒。从那时起,甘金云开始不断尝试新的技法,追求手工艺的极致。

“要么不做,要做就做最好”

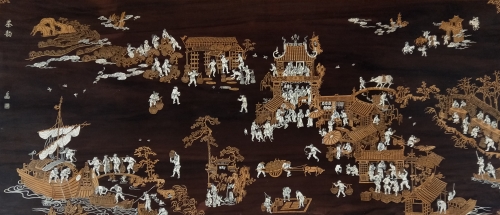

在高山上采茶,用人工挑、牛背装、马车拉,做茶、开茶馆、品茶……在《茶韵》这幅宽1米左右的作品里,甘金云足足刻画了109个人物,完整地呈现了采茶、制茶的全过程。 传统骨镶艺人大多把技艺用在家具上,且多以花鸟、翠竹为主要内容,而甘金云却勇于尝试最难刻画的人物骨镶。 《茶韵》台屏是甘金云的得意之作。“在骨片上刻画,每下一凿,起码要用上提30斤重物的力气。下刀略偏,人物衣褶就歪了,松树、亭子就断了。要做到细如发丝而不断,靠的就是长时间的磨炼。”甘金云说。 “要么不做,要做就做最好。”这就是甘金云的信念。在他另一件作品《百美图》上,100个不同造型的女子“活跃”在不足1平方米的紫檀木上,她们的面貌、动作、衣饰等,光作画就要三个多月,锯形要半年,甘金云还在她们米粒大小的手上,刻出手指。 在甘金云看来,宁波骨木镶嵌的价值主要表现在画面构图和雕刻技艺上,以人物为主题的布局不仅要做到人景并茂,更重要的是活灵活现。“作品再小,我都追求每一张脸都要有不一样的表情。”这是甘金云的坚持。

骨木镶嵌作品《茶韵》 “老手艺有新光彩,需要‘全科生’”

“古老的手艺要在今天焕发光彩,更需要‘全科生’。”62岁的甘金云这些年经常琢磨设计这件事。他说,像他这一代的民间手艺人,多数只会按图索骥,设计、创新方面的能力薄弱,很难往老手艺里注入现代味。 他期待有灵气的年轻人来接过接力棒。带着这样的传承理念,甘金云已经有两名徒弟出师,可以独立作业。 甘金云坚信,骨木镶嵌的美一定会打动更多人。如今,他在慈城有一个500平方米的骨木镶嵌展示厅,市民可以免费参观。除了大件作品,他设计的骨镶家居装饰系列,按真家具百分之一的比例缩小,沙发、椅子、茶几等一应俱全,很受年轻人喜欢。 近几年来,甘金云也连续参加阿拉非遗汇、中国(宁波)特色文化产业博览会等展会,向更多人展示骨木镶嵌。今年7月,甘金云和他的骨木镶嵌制品亮相“跟着高铁游宁波 顺着运河来看海”宁波文旅惠民产品(郑州)发布会,广受好评。 |

|||