|

杭州评词复归来 |

|||

|

|||

|

陈睿睿 杭州评词俗称“杭州小书”,是流传于杭州市区及周边地区,由演唱者自奏胡琴,用杭州方言说唱的一种地道的杭州本土曲种。 随着时代的变迁,杭州评词在20世纪60年代开始走下坡路。直到2008年,杭州评词被列入第二批国家级非物质文化遗产名录,才重新唤起人们的记忆。 之后,胡正华被评为国家级非遗代表性传承人,郭月英被评为杭州市级非遗代表性传承人。只可惜,这两位传承人分别于2011年和2013年逝世,未留下完整的口述史料信息和演出影像资料,这给后辈的研究和传承带来了极大困难。 2018年7月,杭州市委十二届四次全会上提出实施文化兴盛行动,以文化人、以文铸城、以文兴业、以文惠民,让杭州成为更有人文情怀、更具文化底蕴的城市。杭州评词作为杭州独特的文化名片,再次受到重视与关注。 贺镭表演杭州评词《白蛇传》

抢救曲种

无传承人、无曲目、无演出资料,杭州评词如何继承和保护?作为责任保护单位,杭州滑稽艺术剧院邀请曲艺专家马来法,商讨人才培养、曲本创作等事宜。 传承人是非遗的“核心”。为培养“传人”,杭州滑稽艺术剧院以培养青年演员作为非遗项目的传承人为目标,挑选年轻骨干演员——贺镭作为杭州评词的传承者,以期拉近年轻观众,产生共鸣。 杭州评词作为曲艺“说书”中“小书”的一类,其本质是以说长篇故事为曲艺最终样式,目前曲艺作品中存在着大量急功近利的短平快式演出,这与一个曲种的存活与繁荣背道而驰。 为此,杭州滑稽艺术剧院从耳熟能详长篇故事入手,选择最为经典的传统曲目《白蛇传》进行整理改编。在马来法及多位专家学者的指导帮助下,目前经过整理改编的《白蛇传》曲本已完成四回。

继承创新

传统的杭州评词,是“说”的艺术,其每一回目的书目都较长,无法适应现代人快节奏的生活。要想重新恢复上演传统书目,需要在说书技巧、艺术表现上做适当的调整与创新。 在说书技巧处理与学习上,浙江省非遗协会曲艺专业委员会常务副主任魏真柏,在说书关子的设置、噱头的处理,以及说书中人物“跳进跳出”的转换等许多技巧性处理上对传承人进行理论辅导。同时,组织传承人去苏州评弹书场听书,体悟说书人的感受,使其理论与实践相结合,慢慢使其融入角色。 在唱腔与音乐设计上,邀请掌握评词演唱艺术的汪谊华和王与昌,为表演过程注入更为丰富的音乐唱腔与伴奏,填补评词声腔、伴奏过于简易的缺憾。 由于书场的氛围与平常演出的剧场不同,在王宝善和朱建萍老师的牵线下,贺镭受邀到杭州评话书场进行实习演出,接受观众的“检阅”。

打磨精品

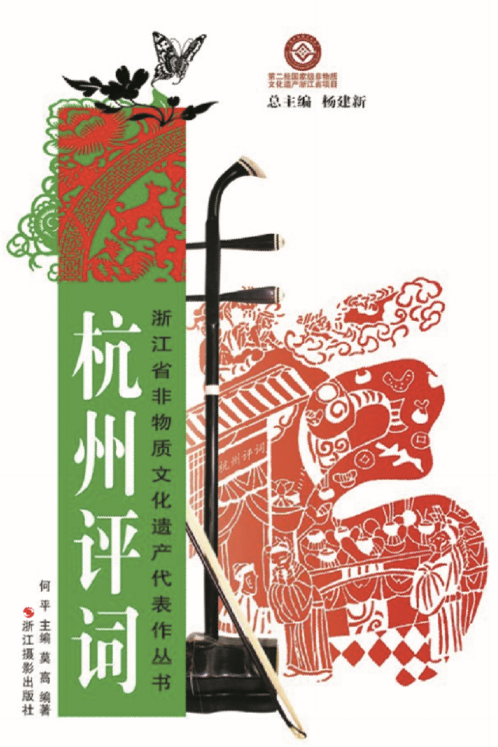

从2014年《白蛇传》开篇《西湖景致妙不同》改编完成,到2015年《白蛇传》第一回目《断桥初相会》与观众见面,再到第二回目《许仙成亲》、第三回目《许仙被捕》完成改编、试演,杭州评词共演出了40余场,在不断打磨和改编中完善。 2018年4月,由《白蛇传》三回书目组成的杭州评词专场,全场满座,反响热烈。“传人”贺镭还到尚青书院给学生上国学体验杭州评词专题课。在每年的浙江曲艺进校园、进社区、进农村文化礼堂的“三进”系列活动中,杭州评词也为杭城百姓送上了精心打磨的成品节目。 与此同时,杭州评词的理论研究也有了显著进展。由已故莫高先生编辑整理的《浙江省非物质文化遗产代表作丛书:杭州评词》,经过马来法的修改和指导,于2012年正式出版。这是目前唯一一本从历史沿革、表演形态、流派传承、唱腔乐器、传统书目、演出场所等方面做深入研究的理论性书籍。 正是舞台实践与理论研究“双轮并驱”,杭州评词得以复苏,重新以成熟的姿态站上舞台,绽放光彩。 |

|||