|

描绘村美人和共富的新时代富春山居图 |

|||

|

|||

|

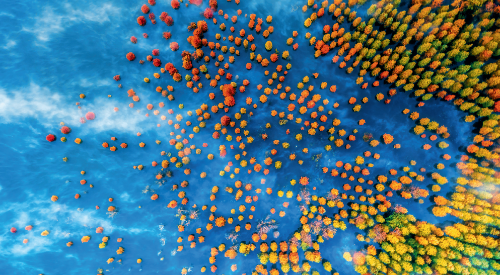

今日浙江记者 郏文纲 马跃明 杨 晨 夏日的安吉余村,绿竹苍翠、荷香清幽、处处皆景。一块镌刻着“绿水青山就是金山银山”的石碑矗立在青翠之间、流水之畔,格外醒目。 20年前,时任浙江省委书记习近平同志在这里提出了绿水青山就是金山银山理念。2004年7月,习近平同志指出,“‘千村示范、万村整治’作为一项‘生态工程’,是推动生态省建设的有效载体,既保护了‘绿水青山’,又带来了‘金山银山’”。 从“千村示范、万村整治”引领起步,到“千村精品、万村美丽”深化提升,再到“千村未来、万村共富”迭代升级……20年来,浙江在绿水青山就是金山银山理念指引下,以深化“千万工程”为牵引,探索建设“共富共美”的美丽乡村,推动山水生金、绿富双赢,成功走出一条中国式乡村建设的实践路径,绘就了一幅现代版“富春山居图”,成为全国农业农村现代化进程最快、乡村经济最活、乡村环境最美、农民生活最优、城乡区域最协调的省份之一。2024年,浙江城乡居民收入分别达78251元、42786元,连续24年、40年位居全国省区首位,城乡居民收入差距各省区最小,农村人居环境整治测评多年位居全国第一。 浙江“千万工程”的成功实践在全国形成积极示范效应,获得国际社会高度认可,于2018年荣获联合国最高环保荣誉“地球卫士奖”,为全球环境治理提供了中国方案。 杭州青山湖国家森林公园 全域建设 塑造乡村风貌新气质 大力实施“千村示范、万村整治”工程,以中心村和示范村建设为重点,全面推进农村新社区建设。加大农村基础设施和生态环境建设投入,大力开展村庄环境整治,切实解决农村环境脏乱差的问题。 ——摘自习近平同志2004年2月在省部级主要领导干部专题研究班上的发言 同一视角、不同时间,曾经山体破损、河道污浊,如今青山旖旎、绿水逶迤。这是杭州市淳安县枫树岭镇下姜村的故事,也是千千万万个浙江乡村的故事。 20年来,浙江自觉践行绿水青山就是金山银山理念,把深化“千万工程”作为牛鼻子工程,将村庄整治与绿色生态家园建设紧密结合起来,突出差异化、特质化、全域化,“各美其美、美美与共、整体大美”的诗画浙江大花园快速呈现。 人居环境持续改善—— “污水革命”率先全面完成。农村生活污水基本实现应纳尽纳、应集尽集、应治尽治、达标排放。目前,浙江已实现日处理能力20吨以上农村生活污水处理设施标准化运维全覆盖。 “垃圾革命”实现全域分类。出台全国首个省级农村生活垃圾治理专项三年规划,农村生活垃圾基本实现“零增长”和“零填埋”。2024年,全省统筹建设农村再生资源集中分拣中心100个、回收网点2000个,农村生活垃圾分类处理率达86%。 “厕所革命”实现全面覆盖。实施农村公厕服务大提升行动,改造提升6.7万座农村公厕,实现“有水、有电、有人管,无味、无垢、无尘、无积水”的无害化卫生厕所基本全覆盖。 乡村风貌提档升级—— “农房改造”彰显“江南韵”。聚焦农民群众改善需求,按照彰显浙派特色的风貌提升要求,重点推进自住房微改精提、古民居修缮保护、危旧房拆改整治、闲置房改造盘活“四房共改”。截至2024年底,全省已完成农房改造12.8万栋。 “管线序化”告别“蜘蛛网”。围绕村庄重点区域和重要场所,在科学规划合理布局的基础上,推进清废杆、清废线、多杆合一、多箱合一“两清两合”整治,建立健全农村管线建设管理长效机制。截至2024年底,全省已有1113个村结合不同实际需求,完成管线序化行动。 “村道提升”加速“户户通”。启动实施村内道路全面硬化、沿线彩化、节点亮化、配套优化“四化提标”,重点打通断头路、拓宽瓶颈路、提升老旧路、畅通入户路,实现村内户户畅通微循环。截至2024年底,全省有2073个村提升了通行条件,为宜居宜业和美乡村建设奠定基础。 目前,浙江农村人居环境质量居全国首位,成为全国首个通过生态省验收的省份。在此基础上,浙江深化和美乡村“五美联创”,健全农村生活垃圾、污水、厕所跨行政区域协管机制,启动新一轮人居环境提升行动等举措,全域升级“美丽乡村”,加速把“一户一处景,一村一幅画,一线一风光,一县一品牌”的美丽大花园变成实景。 强村富民 激发产业兴旺新动能 生产发展是新农村建设的首要任务和主要途径。实现建设新农村的目标,必须首先立足于农村现代产业的发展。 ——摘自习近平同志2006年3月23日在浙江省委建设社会主义新农村专题学习会上的讲话 一水环绕,白墙黛瓦,茶园竹海……杭州市余杭区径山村如同一幅诗意的山水画。 “原来村里采矿,山上连麻雀都不愿停。关矿山、开茶山,发展起茶经济,现在村里茶园有3000多亩,明前茶每斤最高卖到七八千元,还开发各种衍生产品,发展茶文化旅游。”径山村党委书记俞荣华说,2024年,径山村集体经济收入达887万元,村民人均收入超6.1万元。 因地制宜探索生态产业化,让绿水青山的经济价值不断显现。20多年来,浙江牢固树立绿水青山就是金山银山理念,打好强村富民乡村集成改革组合拳,形成了主导产业、特色产业和新兴产业协调发展的良好态势。 稳产保供能力实现新跃升—— 粮食供给稳定牢靠。牢记粮食安全“国之大者”,落实耕地保护和粮食安全党政同责。紧抓粮食生产,实施粮油等主要作物大面积单产提升行动,深化抛荒耕地和冬闲田综合整治利用攻坚行动,加大对产粮大县支持力度,确保粮食播种面积和产量稳定增长。2024年,全省粮食播种面积1570.5万亩、总产130.04亿斤,圆满实现“九连增”。2025年,全省夏粮实现播种面积、总产量、单位面积产量“三增”。其中,夏粮播种面积327.9万亩、同比增长0.6万亩;总产量91万吨、同比增长3.2万吨,位列全国第五;亩产277.5公斤、同比增长9.4公斤,位列全国第二。 “农业双强”动能澎湃。建成水稻生物育种等国家级重点实验室5家、农业农村部重点实验室28家,发布农业技术领域“尖兵”“领雁”项目9项,2024年入选全国首批农业生产全程机械化示范县13个,农业科技进步贡献率和农作物耕种收综合机械化率分别达68%、81.4%。 “土特产富”发展开辟新赛道—— 顶层设计更加完善。印发《浙江“土特产富”全链发展优质优价工程实施方案》,相继出台杨梅、地方猪、食用菌、溪流性鱼类等“土特产”高质量发展专项行动方案。各地也立足实际、积极响应,出台发展专项政策92项,实施产业项目803个。 产业链群持续壮大。全省单产产值超10亿元的全产业链已建成126条,总产值达3216亿元,其中山区海岛县40条,占比31.7%。各地因地制宜培育发展特色产业链,松阳茶叶、普陀海产品、磐安中药材、德清淡水鱼等产业链产值已经超100亿元。 销售渠道高效拓宽。深入实施品牌培育提升行动,发布区域公用品牌280个,认定全国名特优新农产品107个、绿色食品3390个、省级名优“土特产”400个,培育农产品品牌1.14万个。打造“浙农优产 百县千品”宣传推介品牌,每年开展各类展示展销活动超400场,有力拓宽了“土特产”销售渠道。 近年来,浙江将智慧农业作为推动农业高质量发展的重要引擎。去年11月,浙江获批建设全国首个智慧农业引领区。眼下,全省正从“数字化基地—数字农业工厂—未来农场”三个尺度,全面提高农业全要素生产率,推动全省农村产业发展展现新气象,取得新成效。 台州长潭水库梦幻杉林 “双轮驱动” 跑出城乡融合新速度 推进“千村示范、万村整治”工程,一定要走资源节约和城乡一体化发展的建设路子。 ——摘自习近平同志2005年8月3日在“千村示范、万村整治”工程嘉兴现场会上的讲话 仙居山中杨梅,凌晨还在枝头,中午就被端上城市家庭餐桌,价格按颗算;松阳小镇乡村,120千瓦双枪直流公共充电桩安装到位,村里新款“绿牌”车又多了几辆。 “城市有乡村更美好、乡村让城市更向往”,是浙江城乡融合发展的生动写照,也是“千万工程”的一个重要目标。20多年来,浙江牢固树立绿水青山就是金山银山理念,坚持把“千万工程”作为统筹城乡发展、缩小城乡差距、推动城乡一体化发展的龙头工程,通过创新实施新型城镇化和乡村振兴“双轮驱动”,统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章,持续提高城乡基础设施一体化和公共服务均等化水平。 “强城”迈上新台阶—— 县城综合承载能力持续提升。统筹优化县域空间布局,2024年实施县城承载能力提升和深化“千村示范、万村整治”工程重大项目1269个;进一步推动下山搬迁和“小岛迁、大岛建”,县城人口占县域人口比重达61.8%。县乡村三级物流体系加快健全,县级物流配送覆盖率和村级快递网覆盖率均达100%。 县城产业平台集聚能力有效加强。整合提升经开区、高新区等各类产业平台,加速推进县城产业集聚、创新研发、商贸流通,服务带动县域产业发展。构建“县城—中心镇—重点村”体系,分类推进中心镇建设,扎实开展小城市培育试点,一批农业大镇、工业重镇、商贸强镇、文旅名镇辐射带动周边乡村。 “兴村”擦亮金名片—— 集体经济越来越“壮”。深入实施“市场化改革+集体经济”改革,实施新一轮发展新型农村集体经济三年行动计划,促进“飞地项目”提档升级。村级集体经济收入30万元以上且经营性收入15万元以上行政村全覆盖,经营性收入50万元以上行政村占比为60%。 乡村活力越来越“足”。深入实施“宅基地改革+乡村建设”改革,出台《关于深化农村宅基地制度改革试点的指导意见》,累计盘活闲置农房23.39万宗,依托“浙交汇”数字化平台为农村闲置农房盘活利用提供全流程服务。在全国率先系统部署村庄经营工作,成立浙江省村庄经营联盟,搭建市场主体与乡村对接平台,引导资金、人才、技术、管理等要素向乡村集聚。2024年末,全省建成3A级旅游景区村2379个,培育各类民宿2万余家,数量居全国第一,年营业收入超80亿元。 “融合”驶入快车道—— 城乡基础设施建设同质同标。坚持城乡规划建设“一盘棋”,持续优化城镇和乡村空间规模、布局和结构,一体推进城乡水网、电网、通信网、物流网等体系布局,努力实现城乡基础设施同规同网、同质同标。2024年,全省新(改)建农村公路1450公里,累计改造提升单村水站7715座,向乡村延伸城市供水管网537公里,新建农村新能源汽车公共充电桩2万多个,建成5G基站24.88万个。 公共服务“七优享”全速推进。“七优享”工程加速向村覆盖、往户延伸,推动“共享教师”县域流转,建成“智慧流动医院”183家,困难群众医疗费用综合保障率达89%,康养联合体镇街覆盖率达70%。 舟山海岛老人幸福康养 缩小差距 谱写共同富裕新篇章 “乡村振兴潜力无限、大有可为,乡亲们要努力奋斗,一起奔向共同富裕的美好明天。” ——习近平总书记2023年9月20日在金华义乌市后宅街道李祖村考察调研时指出 8月的丽水市青田县下庄村,弥漫着淡淡茶花香。循香前行,山茶油手工皂生产车间里,村民正调油、打泡,将当地特产油茶果制成一块块手工皂。 青田县素有“浙南油库”之称,种植油茶30.67万亩。去年,村里建成共富工坊,地方国企、社会资本和全乡6个村集体入股,统一种植、收购、加工、包装、销售,让茶油优质更优价。工坊还开发香皂、护肤品、咖啡等产品,去年产值约1000万元,带动百余名村民家门口人均增收1.2万元。 绿水青山既是自然财富,又是经济财富。发展共谋、平台共建、资源共享、产业共兴、市场共营,20多年来,浙江自觉践行绿水青山就是金山银山理念,以“千万工程”牵引缩小地区差距、城乡差距、收入差距,不断拓宽绿水青山向金山银山转化的路径,联动推进农民农村“扩中”“提低”、山区海岛高质量发展,推动农民农村共同富裕拓宽新通道。 组团发展扩面提质—— 新型模式不断涌现。“千岛湖·大下姜”乡村振兴联合体、“大李祖共富联盟”、“大余村” 组团示范片区、塔后音乐节文旅"IP"……各地统筹区域规划编制和绿色发展要素资源配置,从“各自为战”到“组团发展”,每颗“珠”跨区域协作、差异化定位,拓出发展新空间、新动能。目前,全省已累计建设各类片区249个、涵盖1428个村,涌现出多村合作、整镇组团、跨镇抱团等发展新模式。 “共富工坊”纵深推进。建强共富工坊、共富集市、共富庭院等载体,大力推进“共富工坊”品牌化运营、市场化管理、专业化建设,3年打造1万家“共富工坊”,实现山区县乡镇全覆盖。金华市金东区推动工坊专业化市场化运营,开设15家“八婺工坊·百镇优选”体验店,形成了工坊—国企—门店的供销网络。绍兴市柯桥区“一桌土菜”共富工坊,不仅将经营收入“反哺”回村,还为老年人提供免费午餐、爱心体检。宁波市镇海区“益启爱”共富工坊在车站路社区开出残疾人创业服务基地,为残疾人提供机能康复、心理咨询、法律援助等服务。 创业就业打开空间—— 启动实施现代“新农人”培育。首次将农业农村领域人才纳入省级人才支持计划,累计培育“浙农英才”300名、乡村产业振兴“头雁”4600名、农创客8.1万名、现代“新农人”26.5万人。 完善困难人员支持帮扶机制。聚焦低收入农户增收,明确实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划,完善困难人员精准识别和支持帮扶机制,发布岗位200万个以上,推动“人人有事做、家家有收入”。同时,完善新型帮促共同体,对44.3万户低收入农户实施“一户一策”精准帮扶,全省人均月低保标准1158元、居全国省区第一。 此外,浙江还通过建立山区海岛县分类动态调整机制,建立省领导、经济强县、国有企业、社会领域“1+1+1+1”新型山海协作结对机制等举措,打开山区海岛县富民增收新局面。 2024年,全省城乡居民收入倍差缩小至1.83,低收入农户人均可支配收入增长11%。 浙江电力助推美丽乡村建设 以人为本 引领生态文明新风尚 要加强生态文化建设,使生态文化真正成为一种全社会共同遵守的行为准则和共同推崇的价值观念。 ——摘自习近平同志2005年4月5日在生态省建设工作领导小组会议上的讲话 “您看,这个农药瓶属于有害垃圾,得放进红色桶里,不能和菜叶混在一起。”近日,长兴县长城村的垃圾分类宣传员穿梭在村巷间开展讲解。他们手中的宣传册上,不同颜色垃圾桶对应的垃圾类型标注得一目了然,让村民对分类标准看得明明白白。 这场始于宣传、见于行动、成于坚持的垃圾分类实践,正让“绿色生活”的理念融入生活,让“文明习惯”的种子在乡土间生根发芽。 20多年来,浙江将绿水青山就是金山银山理念融入文明乡风培育,积极开展生态文化宣传教育,广泛发动公众参与,打造具有地方特色的生态文化品牌,引导农民形成绿色生产生活方式,使生态保护成为内化于心的自觉行动。 厚植生态文明理念—— 在浙江,每年组织开展领导义务植树,珍贵树种进万村等主题植树活动,全省每年超过800万人次参与义务植树,为大地增添新绿。植树节、湿地日、爱鸟周等主题宣传活动常年不断,持续培育生态主流价值观,推动乡村生态意识从“要我保护”向“我要保护”深刻转变。 “保护森林”被写入浙江90%以上村庄的村规民约。开化县高田坑村村民自发成立古树护卫队,24小时轮值守护千年红豆杉;安吉余村将“禁伐禁猎”写进村民公约,从“卖石头”到“卖风景”的转型故事被编入乡土教材……成为生态文明深植乡村的鲜活注脚。 生态守护人人参与—— 垃圾分类迈向高水平。出台首个省级农村生活垃圾治理专项规划,推动农村生活垃圾分类更加精准、投放更加规范、收运更加标准、处置更加多元,构建“政府监管+企业运营”的集中管理模式治理农村生活垃圾,形成农村生活垃圾分类的新风尚。 污水治理打开新格局。家家户户门口挂着农污联络牌,村民遇到各类污水处理问题都能马上找到专人;设立“农污学习角”,放置了农村生活污水治理方面相关书籍、文件等,供村民随时翻阅、学习……激活了全民治污的“一池活水”,促进村庄“颜值”和“气质”双提升。 生态文化创新传承—— 从2004年起,浙江在全省范围内开展环境教育基地创建工作;从2014年起,在全省范围内开展省级“绿色家庭”创建工作;从2015年起,浙江省级绿色学校共同创建全省首个环境教育校外辅导分享平台——“省级绿色浙江环保小卫士”俱乐部,并开展系列环境宣传教育主题品牌活动。 绿色低碳环保的理念直抵每个人的内心,绿色生活方式成为每个人的行为习惯……截至目前,浙江已在全省成功创建2个国家级生态文明教育基地、5个国家级生态文化村、58个省级生态文化基地、4068家省级“绿色家庭”,为生态文化传承提供了坚实阵地,为农村逐绿前行凝聚起更强共识与合力。 桐庐县虎啸峡漂流 为者常成,行者常至。在习近平生态文明思想指引下,浙江绿水青山就是金山银山理念全面落实到“强城”“兴村”“融合”三篇文章中,全省域打造诗画浙江和美乡村,让绿色成为浙江万千乡村最动人的色彩! |